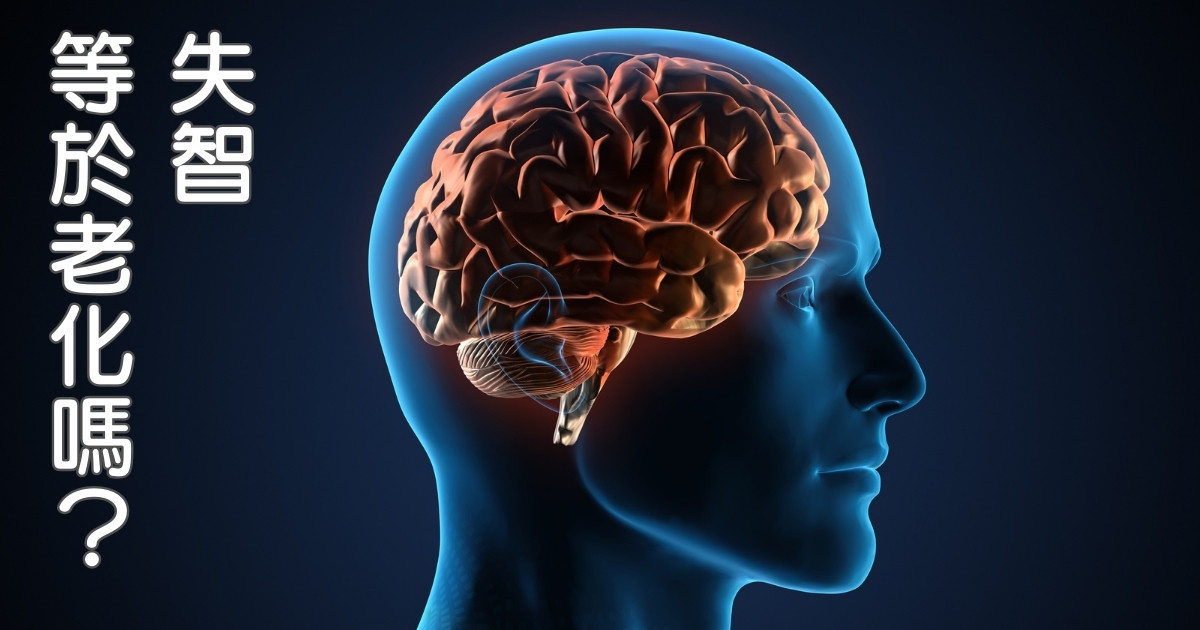

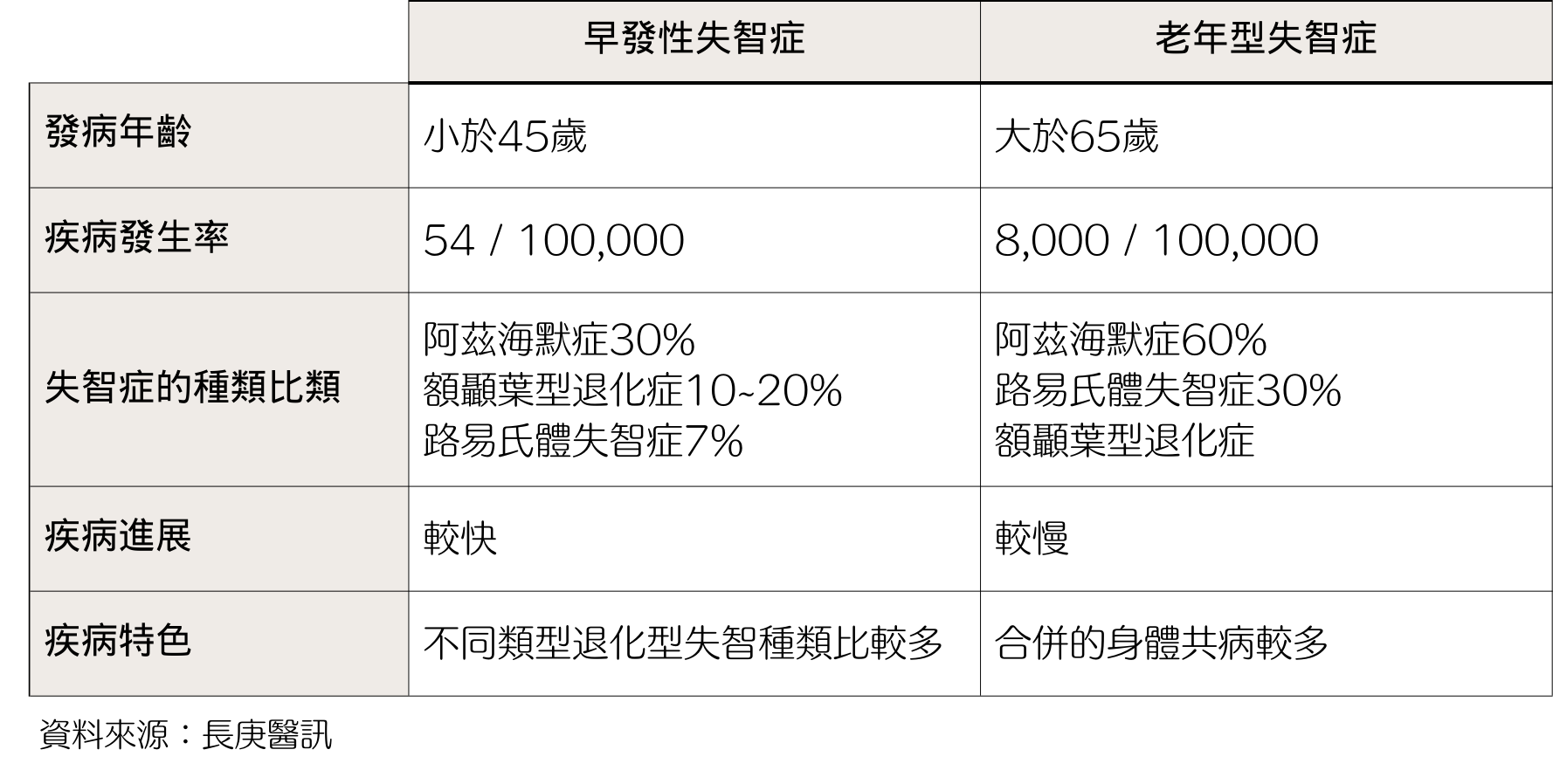

失智是大腦病變,別視為只是老化,因此也有年輕型失智。目前年輕型失智症大部分定義為發病年齡小於65歲,也有定義為45歲以下發病則為早發性失智。

2022年8月聯合報,醫藥版談到失智照顧是超高齡社會的重要醫療議題,近五成民眾認為失智症是正常老化現象,而「老化會遺忘細節,退化是整件事消失」。

近期有新聞報導40歲的先生照顧年僅43歲的失智太太,原先家庭美滿,卻因太太開始出現一些奇怪行為而變調,後來經過腦部電腦斷層掃描發現大腦萎縮,確診為「額顳葉型失智」。其主要症狀有二:

一、與語言有關

二、行為異常

臨床表現則為多元化,會有悖離社會規範之行為。且因年輕患者體能較佳,比長者更難照顧,需要有人跟在身邊,最好的方式是找地方安置,而目前約有九成案例由配偶照顧,造成配偶無法正常工作而衍生家庭經濟問題。統計上,年輕型失智症30%為阿茲海默症,主要症狀是記憶缺損。

建議「可以和兩、三年前的自己相比」,評估自己是否記憶力變差?處理事情能力退步?也可透過評分量表協助測驗。

失智時鐘快轉,去年近三十萬人看診,2022年8月的醫療專欄統計,失智人口盛行率約三十萬人,健保署統計29.6萬人,衞福部長照司估算29.7萬人,盛行率推估與就診人數幾近吻合,等同社區內失智患者都有被找到,失智症協會直言「這真是公衛奇蹟」。

民眾可能因輕微記憶障礙或疑似失智而就醫,但發現並非失智,所以就醫人數應高於實際人數,表示民眾對失智症有相當程度的認識,就醫人數因此增加。

大腦生病,成因複雜,生理因素導致內分泌失調;心理因素導源於個性完美主義。有些憂鬱症患者常被判為「假性失智」,經短期治療即能恢復,培養運動習慣,可預防憂鬱症,大腦產生「腦內啡」,促使心情愉快,訓練自己保持正向思考方式,不要給自己太過要求或壓力,避免過度自責與挫折感。

診斷腦疾病已有進步的檢查,腦部影像檢查(PET正子斷層造影、MRI磁振造影、CT電腦斷層掃描)可幫助醫師診斷患者的失智症類型,如:阿茲海默症患者經常可於磁振造影中,看見大腦萎縮的情況,特別是額葉及顳葉區域;血管性失智症則可看見腦中風的病灶,或相關的腦白質變化。

截至2022年,全球共有143種藥物在進行阿茲海默症的臨床實驗,至今仍無特效藥。除了科學家與醫師努力研發,我們個人能做的是實行健康的生活型態,如多動腦、多運動、多旅遊社交、實行地中海飲食、保持充足睡眠以及治療三高(高血壓,高血醣,高血脂),增加個人的腦部海馬迴認知功能存款,如此能預防或延緩阿茲海默症的發生及嚴重程度。

文字 / 江明哲醫師